新型コロナウイルスの世界的な感染拡大(パンデミック)で、世界の累計死亡者数は50万人を超えました(6月30日現在)。

現在、ワクチンも、決め手となる治療法も確立されないまま、感染の第2波が懸念されています。また、各国政府による規制や人々の自主性によって、依然として行動は抑えられたまま。

ところが、経済の混乱や停滞を懸念して3月中旬にかけて下げた株価は急速に戻りをみせ、6月末現在では落ち着いて水準を維持しています。

さて、急激な下げでなにが見えたのか。

その後の戻りとあわせて、どんなことが浮かび上がったのか。

そして、今後の株式投資をどのように考えていくべきなのか──。

私の個人的な見解も交えながら、総合的かつ実践的に考察します。

Contents

アフターコロナの株式投資 第1項

「情報」は、株式投資において重要な要素です。

といっても、多くの人がまっ先に想像する「情報」とは、特別な苦労なくカンタンに儲けるための“正解”です。銘柄を聞いて買うだけで、わりと短期のうちに値上がりする、というやつです。

かたや、株式市場で活躍するプロたちは、「このあたりがオイシイ」なんて情報を“ほんの入り口”“ちょっとしたきっかけ”程度に位置づけます。そして、継続的に観察してきた自分の考えを土台に情報を精査し、実際のプランを立て、リスクとリターンを天秤にかけた具体的な対応策を用意します。こういった複雑な流れを、デリケートかつ丁寧に考えていきます。

投資家にとっての“コロナ禍”とは──「情報」という観点で整理してみましょう!

1.株価を測る物差しはない

コロナ以前、アメリカを中心に「株高を軸に経済が成長する流れ」があり、株式市場は先行きに対して楽観的でした。新型コロナウイルスの感染についても当初、アメリカやヨーロッパでは「アジアだけの流行でしょ」といった捉え方をしていたようです。

ところが、フランス、イタリアと被害が広がり、感染者や死者が急増すると、株式をはじめとするリスク資産が換金売りを浴びたのです。

この急変に対して各国は、リーマンショックで金融システムにヒビが入った過去を繰り返すまいと、ほぼ制限なしの資金供給を決めました。その結果、大きな不安を感じさせる価格変動は消えています。

しかし、現状を冷静に考えると、「少なくとも1~2年、有効なワクチンが開発されるか、発症者を重篤化させない確固たる治療法が確立されるまで、経済にとって大きくマイナスな状態が継続する」と警戒する状況です。上場企業の多くも、業績の見通しを立てることができずにいます。

そんな状況下で現在の株価水準は……弱気筋は「大きな下落が再来する」と言いますが、実際に株価は落ち着いた状態にあります。

「足元の業績は……」と、直近の業績変化と株価変動を直結させる解説や予測情報をよく目にします。また、企業の利益と株価を比較したPER(株価収益率)が世界で最もポピュラーな指標のようです。しかし、そんな尺度が有効ではないことが、目の前で証明されているのです。

2.PER(株価収益率)の考察

私の最新刊(2020年7月1日発売)、『【徹底解説】FAI投資法 完全ルールブック』から、“PER信仰”を否定する項を引用します。

(引用ここから)

PERは機能しない

業績や財務内容と株価を比べる“断面的”な見方で、割高、割安を判定しても、実践的には意味がない。

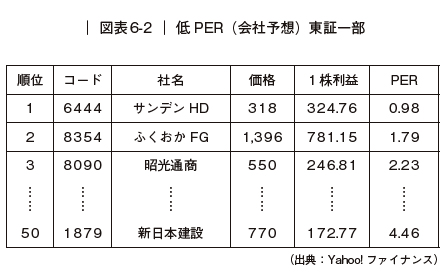

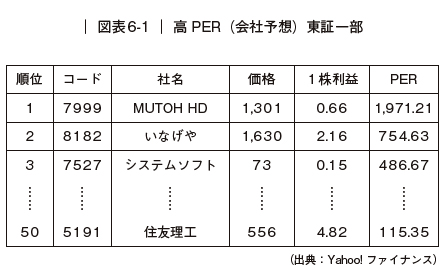

例えば、2020年4月24日大引における、PER(株価収益率)ランキングの一部を見てみよう。

「PER」は「PriceEarningsRatio」のことで、株価を1株利益(正確には、1株あたり当期純利益)で割った値だ。だから、数字が大きいほうが割高、小さいほうが割安、ということになる。

最初の表「高PER」は割高なほうで、トップのMUTOHは1,971倍にまで買われていることを示している。割安な「低PER」のトップはサンデンHDで、0.98倍にしか買われていない。

会社予想を基にしたランキングだし、上位の銘柄に

は特殊な理由があると考えるのが自然だ。だが高PERと低PER、それぞれの50位(表の最下段)を比べても、25倍超の開きがある。

新聞には「日本株は14~16倍が適正」などという専門家の意見が紹介されているが、これほどまでにバラバラな状態なのだから、要するに「収まりのいい値はない」ということだ。

適正値があるのなら、たった1日の取引で個別銘柄の株価が10%、あるいは20%も変動する事実を説明することができない。

PERは、なぜか世界中で株価の解説に使われているが、実践家でPERを重視している者は少ないだろう。FAIルールでも、前述したように、経常利益の「推移」を限定的に評価しているだけだ。

もし読者が少しでもPERを気にしているようなら、今すぐに脳から消し去ってほしい。

ただし、ルール17で経常利益の変化を見るのと同様に、例えば1株利益の「変化」をチェックするのは、原則通りに月足の観察を中心としていれば自然なことだと思う。

(引用おわり)

ここまでで、「株価を測る物差しはない」という事実を確認しました。

では、「○○だから、この銘柄は割安である」とか「○○が○○で割高である」といった情報が飛び交うのは、なぜでしょう?

次項から、本題の「情報」について詳しく説明していきます。

3.情報弱者の世界に寄るな!

最近は「情報弱者」という表現を目にすることが多いのですが、いったいどんな意味でしょう。「パソコンやスマホを使いこなせず、ネット上にあふれる各種情報に十分にアクセスできない」人たち・・・こんな解釈が一般的かもしれませんね。

でも、せっせと情報を集めている人たちは、ほんとうに有益な情報を手に入れ、適切な行動指針をつくり上げているのか──大いに疑問です!

例えば「ヤフーニュース」。

「ヤフーが選んで配信しているから信頼できる」「信憑性が高い」と認識する人も多いようですが、日々、数千本におよぶニュースは、新聞、テレビ局、雑誌、あるいはネットメディアと、数百の雑多な情報源から届いたものが、ほぼ並列に扱われている状態です。トップページに並ぶ「トピックス」は編集者の裁量で選定されているというのですが、実際にはそれほどの人員を配置しているわけでもないでしょう。プログラムによって自動的に処理する割合が高いはずです。

手軽にニュースをチェックできるという利便性がある半面、マイナスがあるのは当然です。ヤフーニュースを見るとき、「一般大衆に焦点を当てた時事情報の状況を観察している」くらいの意識はあってもいいでしょう。

こういった観点をもたずに情報をうのみにする人こそが、情報弱者です。

では、本題である“株式市場の情報”は・・・

そもそも、「明日の価格さえわからない」のが株式市場の“真実”です。

ただ、「知りたい」という投資家の欲求に対して、あたかも未来の株価を見てきたかのように語る“専門家のセンセイ”がいるだけです。

実際に私たちは、ちまたの情報に繰り返しだまされているのです。

ただ、そんな悲しい状況に「抗おう」とすることで、かろうじて情報弱者に陥らずにすむというのが現実です。次の項で、事例を挙げて考えてみましょう。

4.スズメのクイズじゃねぇ!

冒頭で示したとおり、新聞から雑誌に至るまで、PERをはじめとした「株価指標」を取り上げて真剣に株式市場を解説するのですが、ちっとも当たりません。いや、正確には「当たったり外れたり」するのです。

みなが競争して売り買いした結果が現在の株価で、今後も参加者が競争しながら売り買いして株価を決定します。当然、「明日の株価さえわからない」状態で、誰の予想でも当たったり外れたりします。

ただ、一部の情報発信者が、投資家に「当たるような錯覚を起こさせる」点が罪なのです。そして、まんまと錯覚に陥る投資家が、情報弱者に分類されます。

もう数年前のことですが、アメリカの大統領選でトランプ氏が当選した時のことを思い出します。「彼が当選して大統領になったら、株価は間違いなく暴落する」と多くのメディアが書いていました。そして実際、「ほんとうに当選しそうだ」となったのが日本時間の日中だったので、日経平均は約1,000円幅の下げをみせたのです。

ところが夜間の取引では、約1,000円幅の切り返しをみせ、翌日から上昇相場がスタートしました。

暴落すると言っていたメディアは、舌の根も乾かぬうちに、「トランプラリーがはじまった」なんて恥知らずな態度ではしゃぐようになったのです。やれやれ・・・

昔あった、スズメのクイズをご存じでしょうか?

「電線にスズメが3羽とまっていました。それを鉄砲で撃ったのですが、落ちませんでした。なぜでしょう?」

うぅ~んと考えて「当たらなかったからだ」と答えると、「いや、当たったんだ。でも、根性があったから落ちなかった」なんて返してくるわけです。でも、回答者が「根性があったから」と答えた場合は、「そんなわけあるか! 当たらなかったんだよ」と言われます。

たくさんのパターンがあるから、どう答えてもハズレ……くだらない言葉遊びです。

しかし、考えてみてください。

それと全く同じことが、報酬を取って書いている各種の有料記事で堂々と行われているのです。

命の次に大切なカネをマーケットに投じる人たちが、それを真剣に読んでいるのです。

5.ポイントは「恐怖」

コロナ禍の4月21日、「ウイルスの次にやってくるもの」と題した、日本赤十字社の動画がYouTubeに公開されました。

日本赤十字社の動画はこちらです(3分17秒)

ウイルスの次にやってくる「恐怖」をどう退治するか、というお話です。

いろいろな表現で“適正な姿勢”を説いているなかに、こんな言葉がありました。

「誰にもまだわからないことは、誰にもまだわからないことでしかない」

「そのままを受け止めよう」

株式投資、トレードに、そのまま通用します!

また、「恐怖」という言葉も、投資家の心理を考えるうえで極めて重要です。

買っていたら「下がるかもしれない」と考え、買わずに待っていると「買う前に上がってしまうのではないか」と危惧する……なにも起きていないのに、勝手に怖がって「恐怖」を生み出し、心の中で増幅させるのです。

この不安を打ち消そうとして外部の情報を頼るのが、投資家あるあるです。

そして、まんまとハマってしまうのです。

新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに売られた株価が、3月中旬から次々と切り返すなか、「また下がるのでは……」という恐怖心を利用して『二番底』(また下げて同じくらいの安値をみる)という単語を連発したのが、無責任なメディアです。トランプ大統領誕生時と、なにも変わっていません。

毎日の一般ニュースだって、いつも無責任です。

新型コロナの感染者数と死者数をさかんに伝えますが、その内訳には触れません。症状の有無とか、年齢・性別の区分とか、視聴者が知りたい情報がないまま、なんとなく恐怖心を植えつける偏向報道です。6月になってPCR検査の件数が増えたという事情も、いっさい加味されずに「陽性が確認された人数」だけを報じて、これまで陽性と判断された人たちがどんな状況になったのかも伝えようとしません。

たしかに、感染防止の対策は必要です。気をつけるべきです。

でも、根拠のない恐怖に脅かされるなか、さらに投資関連情報で恐怖心を利用されているのが、個人投資家の弱みでしょう。

感染による被害が極めて少ない日本において「コロナ禍」とは、恐怖の連鎖と増幅です。

アフターコロナの株式投資、第1のキーワードは、『情報を正しく処理するよう努める』ことです。

3月の急落時につけた株価は、たしかに印象深いものです。

でも、実際に手を出すことができないくらいスピーディーだったので、少し均(なら)して考えるのが現実的です。すると、直近数カ月の株価変動について、「先行きの懸念で水準を下げた銘柄も少なくないが、特別なことは起きていなかった」くらいの捉え方だって成立します。

例えばこんなふうに、異なる角度から観察して自分の答えを出してみることが重要なのです。